当蛋仔派对遇上果宝特攻:一场关于简单快乐的奇妙碰撞

凌晨两点半,我第N次被邻居家小孩的尖笑声吵醒——他们在客厅用投影仪玩《蛋仔派对》,角色掉进陷阱时那夸张的"嗷呜"声穿透力惊人。揉着眼睛摸到手机,发现锁屏上还留着白天搜索的"果宝特攻表情包",两个画风迥异的关键词突然在睡意朦胧的脑海里擦出火花。

这两个IP到底有什么魔力?

先说《蛋仔派对》吧,这游戏简直像把整个甜品店倒进了游乐场。圆滚滚的蛋仔们顶着各种蠢萌表情,在充满棉花糖弹力的地图里摔得七荤八素。上周去表妹家,她6岁的弟弟能把"蜜蜂蛋仔"的变身动作模仿得惟妙惟肖——踮脚、转圈、最后"啪"地摔个屁股墩儿。

而《果宝特攻》这个经典动画,95后应该都记得放学回家蹲守金鹰卡通的场景。橙留香、菠萝吹雪这些水果侠客,当年觉得酷炫的合体招式现在看居然有点中二。但不得不承认,那些水果拟人角色的设计确实有毒,去年春节家庭聚会,00后的堂弟还在用上官子怡的表情包斗图。

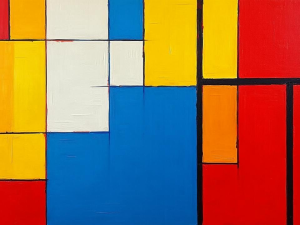

视觉语言的共通点

- 高饱和色块轰炸:蛋仔的明黄/粉紫撞色,果宝的橙红/亮绿对比

- 拟人化处理:都给非生命体加上小短腿和豆豆眼

- 夸张比例:Q版三头身,所有角色都像被压扁的糯米糍

记得有次在商场看到《蛋仔派对》的线下活动,有个cos成菠萝吹雪的小朋友混进蛋仔人偶堆里,居然毫无违和感。这种视觉兼容性很说明问题——它们都深谙"简单即王道"的儿童向设计哲学。

为什么简单反而让人上头?

| 特征 | 蛋仔派对 | 果宝特攻 |

| 角色辨识度 | 靠配饰/颜色区分 | 用水果种类区分 |

| 动作设计 | 物理引擎的笨拙感 | 武侠片式的夸张 |

| 记忆点 | 失败时的鬼畜表情 | 奇葩招式名 |

心理学教授李鸣在《青少年视觉认知研究》里提过,8-12岁儿童对复杂细节的感知力有限,但对轮廓特征和动态表现异常敏感。这解释了为什么蛋仔们光溜溜的椭圆身体+短肢设计反而比精雕细琢的3D模型更有辨识度——就像小时候我们画太阳永远是个圆圈带放射线,这种原始图形语言是刻在DNA里的。

来自现实的观察

我家楼下文具店老板有发言权:"卖得最好的永远是蛋仔盲盒和果宝贴纸,那些日漫手办反而积灰。"他柜台玻璃下压着张皱巴巴的纸,记录着最近三个月小学生最常买的款式:

- 蜜蜂蛋仔(会摇头的版本)

- 流泪蛋仔表情贴纸

- 菠萝吹雪钥匙扣

- 上官子怡同款发卡

简单背后的设计心机

凌晨三点四十分,泡面已经凉了。翻着《娱乐设计原理》的电子版,突然注意到这段话:"低多边形建模不仅是技术妥协,更是降低认知负荷的手段。"这让我想起《蛋仔派对》制作人在某次访谈里的抱怨——他们测试时发现,给蛋仔加手指会让5-7岁玩家产生恐怖谷效应。

相比之下,《果宝特攻》的动画师们早就参透这点。你看那些水果侠客的手套设计:

- 橙留香永远握拳

- 菠萝吹雪比剪刀手

- 小果叮干脆没有手指

这种处理不仅省了作画张数,还意外造就了标志性动作。就像我表妹说的:"没有手指的菠萝才够贱萌啊!"

关于传播的冷知识

在短视频平台搜#蛋仔二创#,播放量前100的视频里有73个用了重复动作魔性循环。最火的那个"蛋仔摔跤合集",就是把同一个跌倒动作换不同皮肤重复了20遍——这种简单到近乎偷懒的内容,点赞量居然破百万。

而《果宝特攻》的传播密码在于台词梗。去年突然翻红的"我菠萝吹雪愿称你为最强"配音挑战,本质是把十几年前的动画片段配上新梗二次创作。那些台词之所以能被记住,恰恰因为简单到像顺口溜:"心有多大,舞台就有多大"这种鸡汤,小学生抄在课本扉页上毫无压力。

窗外开始有鸟叫声了,屏幕右下角的时间显示04:17。最后查资料时发现个有趣现象:这两个IP的官方设定集里,角色三视图永远保持正面/侧面/背面三个角度——没有刁钻的透视,没有复杂的阴影,就像儿童简笔画教程里的示范图。或许这种"毫无设计感的设计",才是它们能渗入日常生活的真正秘诀。

咖啡杯早就空了,楼下的垃圾车开始收运。突然想起昨天路过小学围墙,看见几个孩子用粉笔在地上画蛋仔,旁边歪歪扭扭写着"橙留香到此一游"。晨光里那些粗糙的线条,和十五年前我们在同样位置画的虹猫蓝兔惊人地相似。

网友留言(0)