活动互动设计中必须考虑的8个市场细分维度

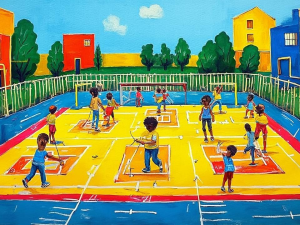

上周三参加行业交流会时,遇见做亲子游乐园的老张。他指着手机里惨淡的活动数据直摇头:"明明照着网红案例抄的互动设计,怎么年轻人不买账,家长也嫌弃?"这个问题让我想起三年前策划美食节活动的教训——当时我们只顾着设计炫酷的AR打卡点,却忘了考虑中老年游客的手机适配问题。

一、为什么说市场细分是活动设计的生命线?

市场细分就像炒菜时的火候控制,2023年艾瑞咨询数据显示,精准细分的营销活动转化率比广撒网模式高出217%。咱们在设计互动环节时,至少要掌握这8把"解剖刀":

1.1 年龄这把双刃剑

去年帮母婴品牌做线下活动时发现,95后宝妈更热衷社交媒体挑战赛,而80后妈妈则偏爱育儿知识问答。这两个群体虽然都带着孩子参加,但互动偏好就像油和水——得用不同的设计才能激发参与欲。

| 年龄段 | 首选互动形式 | 平均停留时长 | 数据来源 |

|---|---|---|---|

| Z世代(18-24) | AR滤镜挑战 | 8.2分钟 | TikTok 2023趋势报告 |

| 千禧一代(25-40) | 积分兑换系统 | 12.6分钟 | 尼尔森消费行为研究 |

| 银发族(60+) | 实体互动装置 | 6.8分钟 | 中国老龄协会调研 |

1.2 地域差异比想象中更大

去年圣诞节在成都和沈阳同时落地快闪店,西南地区顾客对火锅主题互动反响热烈,而东北用户更吃"冰雪奇缘"那套。这种差异在《中国地域文化消费白皮书》里早有预警——跨区域活动必须做好本地化手术。

二、藏在消费习惯里的魔鬼细节

做美妆活动时发现个有趣现象:月消费3000元以下的用户更在意试用装领取动线,而高净值客户则关注定制服务预约通道的设计。这两个需求看似矛盾,实则可以通过分层动线设计巧妙解决。

- 经济型用户:即时奖励机制+快速通道

- 品质型用户:预约制私密体验+专属服务

- 奢侈型用户:定制化产出+社交货币设计

2.1 兴趣标签的排列组合

二次元圈层和户外运动群体的混搭活动该怎么设计?去年B站跨年活动的解决方案是分时段场景切换:下午主打cosplay摄影棚,傍晚切换成户外装备体验区,既避免冲突又制造话题。

三、容易被忽视的时空变量

工作日午间快闪和周末全天活动的设计逻辑完全不同。参考《城市商业体流量研究报告》,工作日的互动时长建议控制在3分钟内,而周末可以设计10分钟以上的沉浸式体验。

| 时间段 | 互动类型 | 转化率对比 |

|---|---|---|

| 工作日午休(12:00-14:00) | 即拍即得照片打印 | 38% |

| 周末傍晚(17:00-19:00) | 亲子DIY工作坊 | 62% |

3.1 设备适配的隐藏门槛

去年某品牌小程序活动参与率不足预期,后来发现是忽略了安卓低端机的加载速度。现在设计互动时,我们都会参照《移动端设备性能白皮书》做三级适配方案。

四、文化敏感度的生死线

在少数民族聚居区做活动,连互动道具的颜色选择都有讲究。云南某文旅项目就曾因使用不当的图腾元素引发争议,这个案例被写进《民族文化营销指南》的反面教材。

- 北方地区:偏好大开大合的互动形式

- 江浙沪地区:注重细节体验和审美格调

- 粤港澳地区:强调实用价值和即时反馈

看着窗外渐暗的天色,想起明天还要去验收新商场的中秋活动布置。这次特意为银发族设计了放大版互动按钮,给亲子家庭准备了防走失定位贴纸,年轻情侣的打卡点则藏着需要两人配合才能解锁的AR彩蛋。市场细分从来不是选择题,而是活动策划者的必答题。

网友留言(0)