当马戏团表情包遇上蛋仔派对:一场荒诞又上头的网络狂欢

凌晨两点半,我第17次长按保存那个穿彩虹条纹袜的河马表情——它正用马戏团小丑的夸张姿势摔进一堆彩色蛋仔里,配文"周一的我be like"。这大概是我最近在五个不同群里见过的第8个变体版本了,但每次看到还是会笑到手抖。

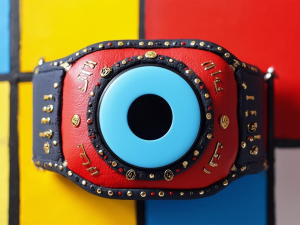

这个病毒式传播的怪东西到底是什么?

事情要从三个月前说起。某位匿名网友把2017年俄罗斯马戏团的宣传素材(对,就是那只穿燕尾服打领结的河马)和蛋仔派对游戏里的建模残片粗暴拼接,配上手写字体"老板说这个需求很简单",结果在失眠程序员聚集的论坛炸了锅。现在你随便点开哪个社交平台,都能看到这些元素排列组合出千百种变体:

- 踩着独轮车的企鹅顶着"刚交完方案"的发光字

- 抛接三个蛋仔的杂技熊猫配文"同时应付三个甲方"

- 最经典的河马摔跤画面衍生出二十多种职场/校园场景

为什么我们会对这种粗糙玩意上头?

心理学教授李明在《网络模因传播规律》里提到过,当某个图像同时具备高辨识度轮廓(比如马戏团动物的夸张造型)和空白情绪容器(蛋仔的简单几何形体),就会变成完美的情绪载体。简单说就是:

| 元素 | 作用 |

| 马戏团动物 | 触发童年记忆的快乐反射 |

| 蛋仔建模 | 提供低门槛二次创作空间 |

| 手写体文案 | 制造"朋友随手画的"亲近感 |

上周我表妹用这个模板做了"月考版",把河马P成校服造型摔在写满公式的黑板前,她们班群当天就涌出三十多个变种。这种参与感就像小时候交换贴纸,只不过现在我们是往虚拟世界里贴电子涂鸦。

从亚文化裂缝里长出的创作狂欢

最让我惊讶的是创作者们的即兴发挥能力。在某个两千人的表情包制作群里,凌晨三点还有人@全员:"急需会PS的!这个火烈鸟脖子要扭成S型才够惨!"他们开发出的奇葩变体包括但不限于:

- 用建筑建模软件做的3D立体马戏帐篷场景

- 把蛋仔替换成奶茶/手机/键盘的实物拼接版

- 甚至有人给河马做了逐帧动画——摔下去时领结会飞起来

这些创作早就脱离了最初的低保真画质,但奇妙的是大家依然保持着那种"随便搞搞"的粗糙感。就像故意把T恤剪几个破洞,要的就是这种反精致的叛逆劲儿。

当企业试图蹭热点时的翻车现场

某快餐品牌上周推出"买套餐送马戏团蛋仔贴纸"活动,结果被网友群嘲"贴纸画得比原版还糙"。还有个教育APP把模板里的"不想上班"改成"热爱学习",转发区瞬间堆满带着原版表情的"哈哈哈"。这些案例完美印证了《病毒式营销的陷阱》里的观点:强行商业化的模因会立即死亡。

现在最火的衍生玩法是"马戏团生存指南"系列,用同样的视觉元素讲职场黑话:"当领导说'简单谈谈想法'时.jpg"——画面里大象正试图站在直径5cm的彩色球上。这种精准的情绪狙击,让每个打工人都会心一笑的同时顺手转发。

藏在像素背后的时代情绪

有次我凌晨四点刷到个新变种:穿着马戏团服装的土拨鼠抱着蛋仔蜷缩在角落,配文"改完第十稿发现用的是初版"。转发里清一色的"太真实了",还有人自发接龙起自己的崩溃瞬间。这个时候,这些粗糙的图片早就不是简单的表情包,而变成了某种数字时代的共情暗号。

或许再过三个月会有新的视觉病毒取代它,但此刻,在这个加完班的深夜,我又一次点开了那个穿条纹袜的河马——它正四脚朝天栽在彩虹球堆里,像极了刚被生活暴揍完却还要保持微笑的我们。

网友留言(0)